2012-02-20

なんにもしらないことは、よいことだ

本日が最終日の梅棹忠夫展に行ってきた。もともと、大学の学部を間違えちゃって、うろついていた時に出会った本。「文明の生態史観」に当時むぎゅっとなった。

糸井重里さんを彷彿させる、コピー。だからか

糸井さん没後の展覧が来場者から示唆されている。(笑)

しょっぱな、

読みにくいんだけど、日本はアジアを見るんじゃなくてよ発言。ちょっとムッとする自分。しかし、彼の方法はすごい。(文化人類学者でもあるが情報整理方法がたまらん)

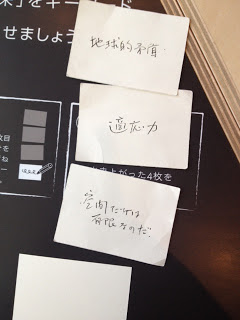

これは会場外にあったお試しブースで。彼は常に気になる事をカードに書き、それを分類していた。そしてそのカードを組み合わせ、組み合わせたところで足りない単語は何かを考えた。例えば、本を書く時とかも。

こんなかんじで、組み合わせる。

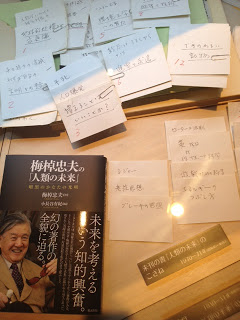

整理の仕方はこんなかんじ。

これはローマ字での分類法。日本語もありました。例えば項目では「日記と記憶」とか。

「日記となんとか」「食のどうとか」とか、いろいろな項目。

歳をとって失明されたんですね。知らなかった。様々な国に訪れてはフィールドワークを重ねていく。

「国際文化交流とは安全保障の不可欠の一部であるというわけです」

中文もあるのか。

会場。大きな地球が吹き抜けにぶらさがる。勇んでスロープをのぼったのはいいのだけど、最近、高所恐怖症になったことを忘れていて、急いで駆け上がる。

りんかい線はちょっと小旅行。本当は船の科学館→日の出桟橋まで船に乗って帰ろうとおもったけど、工事中にて断念。

タグ: 学ぶこと

関連記事

コメントを残す