ちいきのえんがわ教室 二回目 西荻窪課外授業編(前編)

先日、二回目参加。朝9時50分に西荻窪駅集合。雨、寒い。まずNPO法人が運営するかがやき亭へ(のらぼうの一本先です)

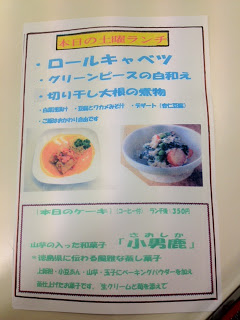

11時半オープンの前に場所をお借りして、勉強会。本日は「自治」について。その間にも、キッチンでスタッフの方々がテキパキと下ごしらえ。

自治には二つの意味があるそうです。

1 「自分や自分に関することを自らの責任において処理」

2 地方自治の略

まず、2の地方自治の歴史を。昔にくらべ日本の自治組織の数は減少傾向(市が合併したりしますね)行政が管理しやすいよう、とのことだけど弊害もいろいろとあるよう。

1の「自分や自分に関すること」を話してみる。「自治してる、ってかんじないよね〜」とか。「毎日通る道で、自転車が倒れていたら直したり、ゴミを拾ったりするよね」それはなんでだろ。自治って。で、それはその道への「愛着」じゃないかと。

別の視点で。町の人が向こうから挨拶してくれたりすると「ここに住んでいいんだなー」って気持ちになるとか。たかが挨拶、されど挨拶。今回の発表者は8割が戦前の方(!)という都内の自治体でこれからどうするか模索中の方。

今回参加されたシェアハウスを運営されてる建築家の方は、シェアハウス内はとても仲がよく良い循環なんだけれど、そこに「地域」という概念をもちこむと反応がよくないそう。ノイズとしての価値観の違う人ととの接し方が、一人で生きる事が完結する世の中だからこそ、何か揺れ幅をつくるというか、でも異質なものは受け入れたくないのよ、なのか。

インドに住んでいたとき、当時6歳だった娘は学校から帰るとご近所さん何件かをはしごして、遊んでいた。(ついでに各家庭の言語もおぼえてきた)タミルのおじさんとか、客家のお友達とか。私が帰ると、どの家にいるのかを確認してたっけ。上海でも、マンションの警備やマンション付属のよろずやさんとかが、よく住民を覚えてたなぁ。

コメントを残す