ちいきのえんがわ教室 四回目 国立編

そろそろ春。桜は東京来週末ですね。

えんがわ教室四回目。レポートです。

今回は国立でした。

まず午前中、「国立本店」へ。

国立本店は国立駅から歩いて2−3分ぐらい。

本と展示スペースのあるお店です。西荻にも「紙店」という支店があります。

店長さんは丸山さんというグラフィックデザイナーさん。三代目店長。

国立本店の店長は2年クールで変わるシステムです。

目的は利益よりも、同じ感度をもった地域の人を繋げること。

本棚に国立本店に関係のある人から提供された古本や、出版本をならべています。

当初カフェやギャラリーという話だったそうです。

でもギャラリーだけだと、ふらっとお店に入りにくい。

カフェは仕込みとか大変。でも、本棚に本が並ぶお店なら、ちょっと入りやすい。

そういう間口を広げたそうです。入り口の切り口は大事ですね。

丸山さんのオフィスはお店の奥にあって、お店の運営とご自身のデザインのお仕事を

なさっています。

お店番は別にいらっしゃって、ボランティアの当番制です。(50名ぐらい登録されているそうです)

「このご時世でなぜ無給で働きたいという人がたくさんいるのですか?」

という質問に対し、無給でも働きたいという人の動機は

「国立本店に関わると面白い事がありそう」

「静かな数時間を強制的にもらえる(お客さんも多くないので、自分のまとまった時間)」

「(営利に見えないし)不思議な店だから関わってみたい」

「物質的な物の欲求」は満たされた現在の生活において、

「人と繋がる」欲求なのでは。という意見があがりました。

丸山さん曰く、お店と仕事場が一緒にあることで、グラフィックデザインの仕事は都心がほとんどなのですが、西多摩のお客さんが徐々に増えてきて、(お店の存在も知って)今は西多摩の仕事がほとんどだそう。すごい!

地域仕事の場合、地主さんの存在も大事、という話もあがりました。

で、谷保まで移動。

途中、一橋大学のゼミがかかわった商店街を見学。谷保の手前にあります。

で、やぼろじへ。

やぼろじは国立本店店長2代目の方のわくさんという方がつくりました。

「マイクロクレジット」の発表を私はしました。

グラミン銀行のことをメインに調べて、あとはもやもやしたものを発表。

グラミン銀行はノーベル賞もらったバングラディッシュのすごい銀行。

つたない資料を、みなさんに配布。

で、グラミン銀行と「自治」を比べてみた。

なぜグラミンは世界に広がったのか?

グラミンは目的が「借りる人」にある。(生活せっぱつまってるから、必死)

そこから必要度の話になる。自治には逼迫感がない。なくても生きていける。

あればなおよし。うーん。

今、shareやfreeなど先に経験値をためて、その後キャッシュという形が

増えているけれど、マイクロクレジットもそれに近いのかな、と思う。

お昼ご飯。やっぱりおいしい。

食材の説明をいろいろいただく。

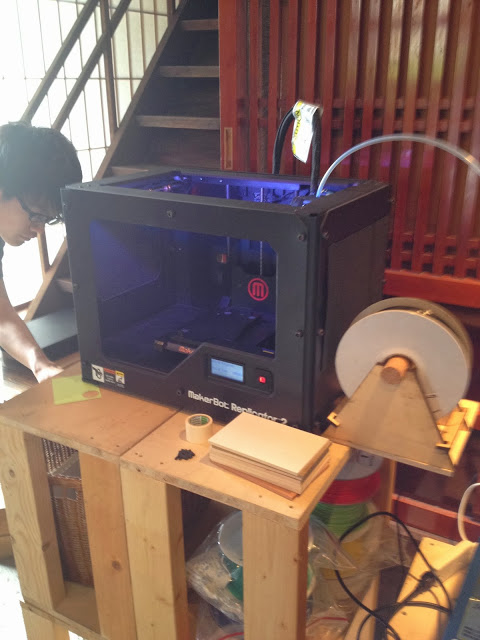

やぼろじ内の探索。

この台でビアサーバー。

次に、個人のやりたい事発表。

福生のNさん。やりたいことは?どうしたいの?と疑問をなげかけると

すでにプロジェクトを始めていたとのこと。すごい。活動的。

周りがいろいろやりはじめていて、私もやらないと!と思ったそうです。

代々木のTさん。「豊かな日本を作る」を目的に活動。

避暑地に畑があって。地元の農家の方と一緒に収穫されたり、雑草抜いたり。

会社の仕事とご自分のやりたいことのバランスの取り方の話にフォーカスされた。

北池さんいわく、「いきなり辞める、とかではなくできる範囲でまずやっていく」

とのこと。納得。

やりたいことが、制御きかなくなったら辞めたら。と。

今の自分の本業と理想とする社会の接点を探したら、もっともっと強いものとなる。

とか。

たしかに本業は良く知っているだけあって、襞多く使いこなし方(方法論)も

プロフェッショナルだ。そこから社会に切り込めば、社会に通ずる新しいかたちが

産まれるはずだ。うん。

谷保駅の早咲きの桜。

コメントを残す